出血熱又稱流行性出血熱或腎綜合征出血熱,是由漢坦病毒引起的一種傳染性疾病。1931年本病在我國首次發現,80年代在全國范圍形成流行高峰。目前,經過國家積極防治,發病率明顯下降,但是我國大部分省市均被證實為本病疫區,每年都有不同程度的發病或流行。因為該病涉及地域廣,易感人群眾多,在我國一直是一個重要的公共衛生問題,要想做好該病的防治,就要先了解它。

傳染源

主要宿主動物和傳染源是小型嚙齒動物,以鼠類為主,包括鼠科姬鼠屬的黑線姬鼠、黃喉姬鼠,家鼠屬中的褐家鼠等。

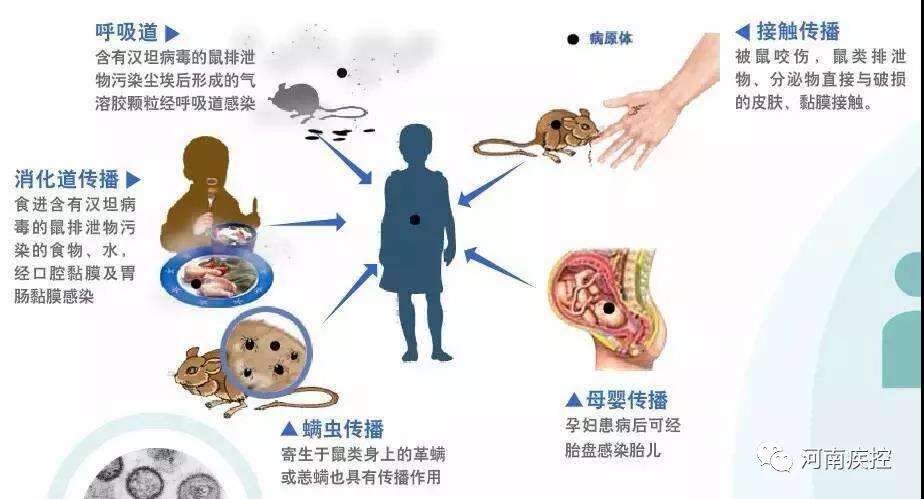

傳播途徑

傳播途徑主要為動物源性傳播,病毒能通過宿主動物的血及唾液、尿、便排出,鼠向人的直接傳播是人類感染的重要途徑。感染方式是多途徑的,可有以下幾種:

1.呼吸道傳播:以鼠排泄物塵埃形成的氣溶膠吸入而受染。

2.接觸傳播:由帶毒動物咬傷或感染性的鼠排泄物直接接觸皮膚傷口使病毒感染人。

3.消化道傳播:食用被感染鼠排泄物污染的食物后受到感染。

4.螨媒傳播:有研究表明,螨類在本病毒傳播中可能起一定作用。

5.母嬰傳播:孕婦感染本病后,病毒可經胎盤感染胎兒。

易感人群

一般認為人群普遍易感,農業生產者、墾荒者、從事野外生產和工作的人群因接觸鼠類機會多,更易感染本病。

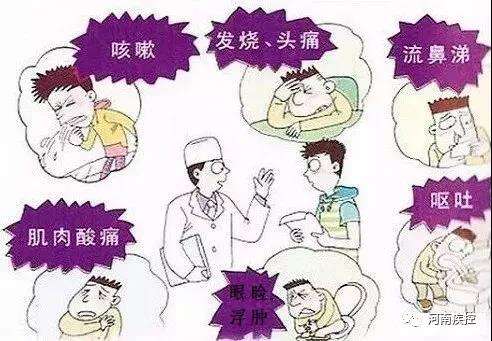

臨床特征

流行性出血熱臨床表現為發熱、出血和腎臟損害三大癥狀,具體表現有:

1.起病急,高熱達38℃以上;全身酸痛,乏力,呈衰竭狀;

2.頭痛,腰痛,眼眶痛(三痛);

3.面紅、頸紅、前胸紅(三紅);

4.眼瞼浮腫,結膜充血水腫。眼結膜、上腭粘膜和腋下皮膚等部位出現點狀或片狀出血點。

預防措施

流行性出血熱的防治策略是采取以防鼠滅鼠為主的綜合性措施,包括防鼠滅鼠、個人防護、健康教育、環境治理等。

1.環境治理與滅鼠防鼠:春季是鼠類的主要繁殖季節,鼠類繁殖活動頻繁,種群密度增加,與人群的接觸機會便會增加,出血熱的感染幾率便會升高。采取有針對性的果斷措施,治理好城鄉環境,有效鏟除鼠類隱蔽、棲息、繁殖場所和食物來源等有關因素,對滅鼠及減少出血熱發病至關重要。

2.野外作業工地的預防措施:水利、農墾、礦產、國防、橋梁、鐵路等大型野外作業工地,進入前應進行流行病學偵察和疫源地監測,如屬疫區或疫源地,必須加強組織和宣傳,做好施工宿營地區的滅鼠、防鼠工作。

3.加強個人防護:盡量避免與鼠類及其排泄物(尿、糞)或分泌物(唾液)接觸,滅鼠過程中要特別注意個人防護。進入野外疫源地作業及留宿時,必須加強個人防護,防止接觸感染。

4.食品衛生管理:搞好飲食衛生,食具消毒,食物嚴防鼠類污染,剩余食品必須加熱后食用,糧食儲于鼠類不能侵入的缸、箱內。

5.如被老鼠咬傷,立即用20%的肥皂水和流動水交替沖洗傷口至少15分鐘,再用生理鹽水或純凈水洗凈傷口,有條件的可再用2%-3%碘酒或75%酒精涂擦傷口,并盡快到正規醫院進一步處理傷口。

6.及時就診:被老鼠咬傷、接觸過鼠污染物者,如出現不明原因發熱達38℃以上,應及時就診治療。