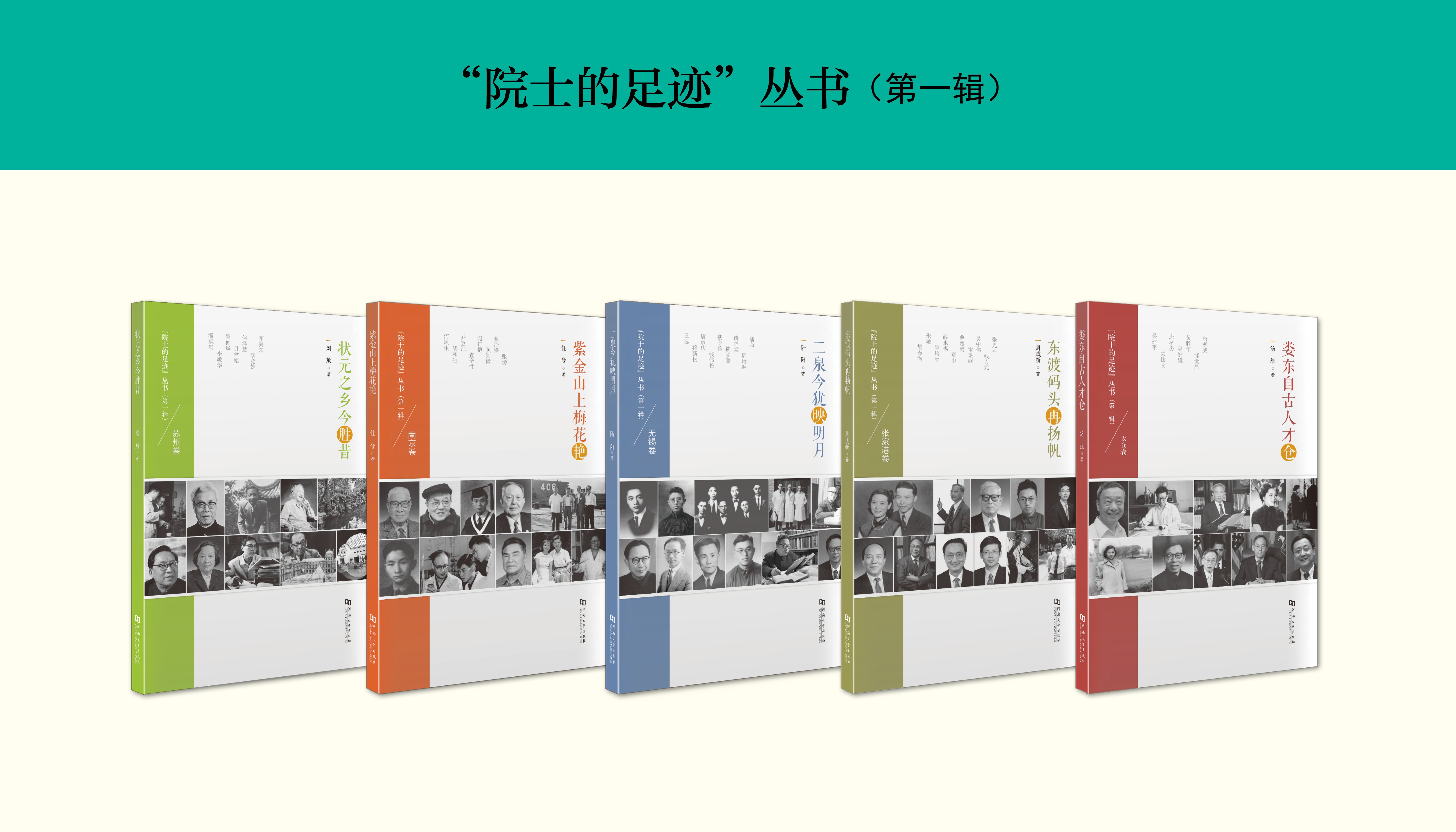

河南大學出版社“院士的足跡”叢書首批圖書于近日正式出版亮相。叢書由全國政協副主席、民進中央常務副主席、蘇州大學博士生導師朱永新做序,河南大學出版社統一出版。叢書第一輯共計10個分冊,首批先行推出5本,分別為《狀元之鄉今勝昔》《紫金山上梅花艷》《二泉今猶映明月》《東渡碼頭再揚帆》《婁東自古人才倉》,其他分冊正在編校中,將陸續出版發行。

據了解,“院士的足跡”系列叢書共規劃100冊,遴選100位對中國科學研究工作起到重大推動作用的院士,通過對他們生平事跡的講述,展現中國第一代科研工作者在艱苦的科研環境里,不忘初心、砥礪前行的科研精神。

沿著院士的足跡

□朱永新

一年多前,河南大學出版社的民進會員培松告訴我,他們準備出版一套100冊的“院士的足跡”叢書,主要講述院士們的成長歷程,以及他們學習、工作與生活的故事。當時就覺得,這是一個很有意義、含金量也很高的出版選題。

出版社題旨明晰具體,面向的讀者群為中小學生。培養我們年輕的一代從小具有理想追求,具有見賢思齊、銳意進取意識,具有肩負起中華民族偉大復興的情懷和擔當,這需要策劃者本身就具備立足當下、擁抱未來的情懷與擔當。

院士是中國科學技術的高端人才,國家瑰寶。不論是中國科學院院士,還是中國工程院院士,他們都是在各自的科技領域,取得系統性、創造性重要成就的專家,為國家和人民做出了突出貢獻,并都在各自的科研領域起著引領和帶頭的作用。在他們中間,既有華羅庚、蘇步青、李四光、竺可楨、茅以升等老一代科學家的身影,又有錢學森、王淦昌、程開甲、袁隆平、鐘南山等當代科學家形象。他們值得全社會敬重。學習他們,親近他們,視他們為明星,是我們全民族,尤其是孩子們,都應具備的一種審美標準和價值取向的認同。

科學素質已經成為當代人基本素養的一個重要標志。一個民族沒有全民科學素質的普遍提高,這個民族就很難建立起壯闊的高素質創新大軍,難以實現科技成果快速轉化。要讓科技創新扎根在公眾科學素質和能力不斷增強的沃土中,在全社會推動形成講科學、愛科學、學科學、用科學的良好氛圍,使蘊藏在億萬人民中間的創新智慧充分釋放、創新力量充分涌流,就需要擁有情懷和擔當的有識之士,扎扎實實地做好具體的推動工作,包括如出版這種“院士的足跡”大型叢書。

增強公眾科學素質是一項打基礎的工程,要注重科學知識的普及,要注重科學思想的傳播,更要人們從審美觀和價值觀上,親近愛黨愛國的廣大院士。他們正是以這種愛為動力,以振興中華為己任,一步一個腳印地邁向科技高地。如果我們從娃娃抓起,在中小學學生中大力加強科學教育,加強科學人的人格人品魅力熏陶,從他們純潔的心靈上引導自覺熱愛科學、崇尚科學,并成為實現科技創新的接力和傳承力量,何愁我們全民族的公眾科學素質得不到充分提升?

“院士”這個題材,在出版界早已不乏開掘者;但這套大型叢書不同凡響處,就在“足跡”二字上,可謂獨辟蹊徑,別開生面,柳暗花明。相對于那些偏重院士成就光芒的文獻型出版物,這套深入淺出、注重可讀性的院士叢書重今而更重昔,用的是“倒敘”的思路和創意,溯流而上,追尋院士們一路走過的足跡,特別是他們的童年、少年時代的足跡。這些深深淺淺帶有童稚氣的腳印,或在田埂,或在海灘,或在江邊,或在山嶺,或在北國,或在南疆,或深陷于窮鄉僻壤的泥濘田野,或描畫在富庶宅院的地板地毯……忽然想到一部《超人》電影,超人一發力,讓地球倒轉,江河與時間倒流,垂垂老矣的院士們豈不是一個個都年輕起來了?青春迸發了?稚氣未脫了?這是多么有趣而好玩。讀者與院士們瞬間消除代溝,院士們“穿越”成了孩子們拉勾摟肩的朋友、哥們兒,有著共同的話題和語言。我想,不單年輕的讀者們喜歡,連返老還童的院士自身,也一定會開心不已。這套叢書,創意不凡,清新脫俗。

以地域籍貫來歸類院士的標準,比較合理得當,容易使各冊院士人物都擁有一種相近的鄉土文化歸屬感。“一方水土養一方人”,讀院士們的故事,也了解到了一方的風土人情,使得叢書在總體規劃設計上具有條理性、科學性,人物也更接地氣,便于整體上的思辨、考量和把握。

從體量上把握,給孩子們提供閱讀就一定要輕松活潑,圖文并茂,規避沉重和生硬說教。每冊七八萬字,選進七八位院士,每位院士介紹文字萬字左右,選取人物最生動有趣的片段,讀來好玩有味,自然而然地走進院士的生活和心靈世界,打開自己眼界,讓愛科學的種子悄然播種在自己的心田。讀者將來不一定都要做科學家,但愛學習、愛思考的習性,會讓小讀者們眉宇間增添聰慧,目光愈加清亮有神,從而一生獲益。

另外,還有不能不提的,是本叢書的主編劉放先生,他是我二十多年的朋友,我在《姑蘇晚報》開設的《滴石齋》專欄,他做了十多年的責任編輯,我對他可以說比較了解。他早年做過中學教師,后從事新聞媒體工作三十多年,是資深媒體人,與不少兩院院士有過面對面的接觸訪談。在他的眼中,院士的光環不會炫目遮蔽其目光,而是真實可觸摸、可敬可親可愛的人。而且,劉放涉獵寬泛,修養全面,他所編著的十數種出版物中,有小說,有散文,有詩歌,有訪談對話,有旅游文化,還有少兒讀物,所以他比較適合當這類面向中小學生的大型叢書主編。我想,他一定是認清了這套書的價值,積蓄了豐沛的激情,全力以赴。我有理由看好他。

江蘇沙洲優黃的黃庭明先生慷慨贊助本出版項目,彰顯了民營企業家的擔當,讓人感佩,我代表出版方、作者以及讀者表示感謝。

出版社邀請我為這套100冊的圖書寫一個總序,我樂意為之。在書前為讀者號一號本叢書的脈,掂一掂本叢書的量,說出如是感想。

新教育實驗有一個生命敘事理論,認為每個人都是自己生命故事的主人公,也是自己生命故事的作者。能不能把自己的生命故事變成一個偉大的傳奇,在很大程度上取決于我們有沒有為自己尋找一個生命的原型、人生的榜樣。這套書中的院士,是應該可以成為青少年學生的生命原型的。所以,我也會在自己的新教育研究和推廣中,適時運用和宣傳這套叢書,權作為中原出版人搖旗吶喊。讓我們一起為了美好的明天,不負時代,共同奮斗。

(作者系新教育發起人、著名教育理論家,全國政協副主席,民進中央常務副主席,蘇州大學博士生導師。本文為“院士的足跡”叢書總序,標題為編者所加。)