丹江如鏡,夏水清澄,迷人的風光,令人陶醉。一場夏雨過后,云霧繚繞,江水兩岸,山花爛漫,綠樹成蔭,隨風搖曳,在云霧下顯得翠綠可人,村莊、田野、河流,道路,與云霧一起構成一幅美麗的夏日風光。

由鄭州報業集團旗下正觀新聞與鄭州晚報主辦,一汽-大眾SUV、星聯城、郵儲銀行鄭州市分行、浦發銀行鄭州分行特別支持的“豫攬山河 追光而行—— 2023“行走河南”黃河文化探訪之旅,結束兩天在南陽的探訪準備返程之時已是傍晚,而同行的南陽淅川縣旅游發展服務中心宣傳營銷股的甘麗娟,推薦了南水北調工程移民第一村——盛灣魚關村。

“南水北調緣起南陽,千里調水始于淅川。”甘麗娟介紹說,“在南北縱貫八百里的澄澈丹江,有一處令人心靈向往之地,其所在有一個美麗的名字,魚關。只有到過這里,才會感到南水北調移民的不易和丹江水的清甜!”

欲訪淅川,必到魚關。欲行魚關,必敬移民。

?移民有根:最“令人動容”的博物館

?一館水脈一館文,一館鄉愁一館根。一館擔當一館愛,一館傳承一館魂。魚關:丹水之旁 ,館藏故鄉。

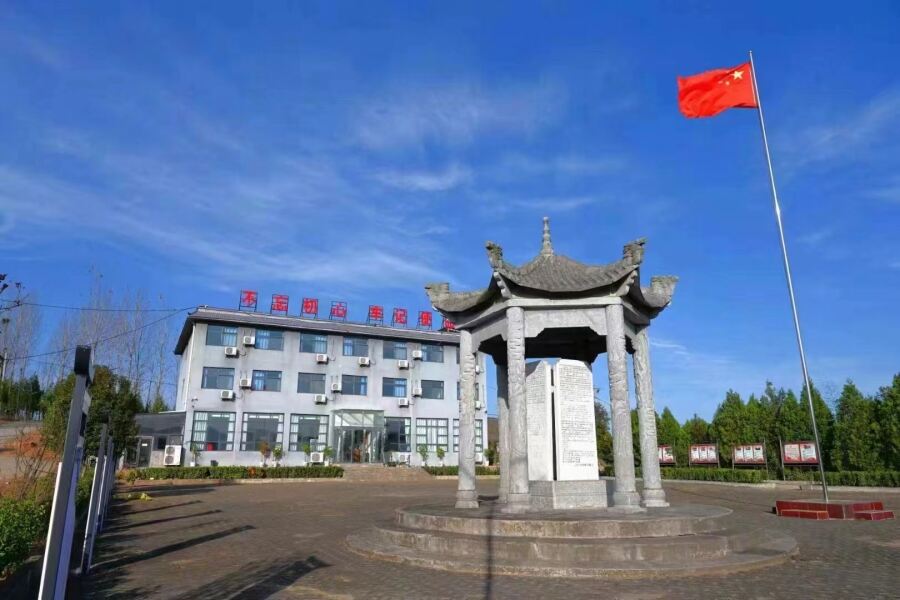

南水北調移民精神教育基地博物館,就坐落在這青山綠水之中。雨中,采訪團隊來到了這里,面前的它猶如一位少年,面朝江水,追問這片山水的歷史與未來。黃墻黛瓦的它,又好似一位老者,背靠群山,守護這方厚土的盛景與靈魂。

導游李星介紹說:“據悉,該博物館中珍藏了丹江移民圖片20000余幅、書籍1200余類、媒體報道7000篇、紀實視頻20000分鐘、民俗實物2600余件,全面展示淅川移民遷安過程以及川丹江移民的生產生活、民風民俗以及文化傳承。”

浩蕩煙波八百里、素有“小太平洋”之稱的丹江口水庫,鑲嵌在河南、湖北兩省交界的群山叢中,靜靜躺在水天一色的碧藍之中。這是為京津冀準備的一湖清水。

為了給中線調水工程讓土留地,為了讓京津冀人喝上丹江水,從2008年底開始,淅川縣16.2萬人背井離鄉,遠去他方。有著893口人的盛灣鎮魚關村也在試點搬遷村之列。

魚關,河南丹江口庫區十個試點移民搬遷村之一,移民豐碑所在地。2009年8月,魚關人泣別丹江,遷至唐河。?

自上世紀五十年代修建丹江口水庫起,20.2萬淅川移民先后歷時20年,分6批遷往青海、湖北、河南三省七縣市。水庫蓄水后,全縣淹沒土地面積362平方公里,其中淹沒耕地28.5萬畝,占當時全縣總耕地面積的55%,淹沒縣城1座、大小集鎮14個。 丹江口大壩加高后,豫鄂兩省又有34.5萬移民搬離故土,遷入異鄉。其中河南省淅川縣共搬遷16.5萬移民,涉及11個鄉鎮、168個村、1312個組,新增淹沒面積144平方公里。2009年,這場世紀大搬遷開始了,16.5萬淅川移民,拆掉網箱,推倒生息繁衍的老屋,揮別親人,義無反顧地卷起鋪蓋,為南水北調讓出家園!

從2009年8月移民試點搬遷的魚關村,到2011年10月26日,淅川縣金河鎮金源社區的247名移民順利入住中牟縣官渡鎮移民安置點,河南省南水北調丹江口庫區外遷移民搬遷工作圓滿完成。一個名叫曹國宏的記者參與、見證、記錄了這一段不平凡的歷史。

流水無痕,為移民立碑是讓更多移民“有跡”

“李澤明、王改秋、劉守清、閆娥娃、史改娃……”這些是刻在淅川縣盛灣鎮魚關村移民紀念碑上的名字,在全部56座碑上,一筆一畫一共刻下了16.5萬移民的名字!在50多座副碑的掩映下,高8.8米,刻有“移民豐碑”四個大字的主碑,巍然屹立于丹江岸邊。

在這深山環抱、江水靜流之處,竟藏著這樣一片氣勢恢宏的碑林,在對“移民豐碑”的氣魄和艱難的建造過程嘆服之余,記者對“移民豐碑”的身世也更加好奇。

為了見證移民舍小家為國家的奉獻精神,記者踏上了魚關村這片美麗的土地,用鏡頭和筆墨清晰地記下了這里的一切。??

依山傍水,山明水秀,世外桃源。從踏上魚關這片土地的那一刻開始,記者就被這片土地獨有的風韻所吸引。

“魚關村位于淅川縣盛灣鎮東,按照長江水利委員會總體規劃部署,魚關村為南水北調中線工程10個移民試點搬遷村之一,遷入地為唐河縣東王集鄉。”淅川丹江民俗文化發展有限公司的盛孝濤介紹說:“搬遷前,魚關人為有一個安居樂業的新家,等得太久也太苦了。特別是2003年國務院下達‘停建令’以來,他們不能蓋房修路,不能辦工廠搞企業,不能搞庭院經濟……”

盛孝濤回憶說:“在搬遷前,魚關百姓可謂是‘一貧如洗’:小麥、玉米為該村的主要糧食作物,花生、綠豆、芝麻等則是‘常規’的經濟作物。村里沒有企業,常年有154人外出打工,‘打工經濟’成為村民生存的依靠。”

“為什么我的眼里常含淚水,因為我對這土地愛得深沉。”盛孝濤說:“再窮也是自己的家,搬遷時大家有千般不舍,但還是要走!最難忘記那個特殊的日子,2009年8月20日,魚關村第二批次73戶301名移民告別他們親愛的故土,踏上新的征程。從故土到新家,從淅川到唐河,魚關人掀開了生活中嶄新的一頁。

按照淅川縣南水北調丹江口庫區試點移民村消落地生態建設規劃,從2009年開始,盛灣鎮對魚關村進行封山育林。盛灣鎮政府、淅川縣電業局和河南日報報業集團駐南陽記者站對魚關村進行了詳細規劃,計劃建立魚關村移民紀念基地。2010年7月4日,淅川縣第一座移民紀念碑及淅川移民民俗館隆重揭牌。

要說起“移民豐碑”,還是要說說曹國宏,魚關是他最早進駐的移民村,他被這里淳樸的民風感染著,更被它的貧窮落后所牽動,作為一名媒體人他曾多次組織企業和愛心人士對魚關進行結對幫扶,并在搬遷前為每戶魚關村民拍攝全家福,記錄魚關原貌,搬遷后又到唐河的魚關新村為村民拍攝全家福,關注他們在新家的發展和生活。

當年移民搬走時,他們帶著故鄉的一捧黃土,丹江上捕魚的魚鷹,腌酸菜的舊壇子,新育的葡萄苗,甚至是早已備下的壽木,世代勞作生息的家園被片片新栽的林木所取代,只留下村頭的那口老井,幾輩人走過的石階,喂牛的牛槽,房前的老槐和那方埋葬著至親的矮矮祖墳……然而伴隨著中線通水,這一切也都無聲地沉入水底。

“要為移民留下些什么,要讓移民后代知道自己的根!”身為淅川人、被大義舍家的移民鄉親感動著的曹國宏,漸漸下定了為移民建造一個可以回來的精神家園的決心。移民遷安的兩年中,曹國宏用自己的筆寫下大量的移民報道,拍攝了大量的移民圖片和視頻,為給越來越多的移民資料找個“家”,他把魚關移民村的小學改造成一個簡陋的移民民俗展館,并開始有目的地收集移民實物和資料。他還利用自己的號召力,請來企業家捐資建造了一座魚關村移民紀念碑。2010年7月,刻有魚關893名移民名字的魚關村移民紀念碑被安放在魚關原村部位置。

青山翠綠,碧水長流。只有魚關這塊土地記下:為南水北調奉獻犧牲的移民,為國家工程獻身的建設者們……

這一切被一位移民后代周成保看在眼里。

“鄉親們雖然離開了家鄉,但是他們的牽掛一直都在。他們的記憶應該得到尊重,事跡應該得到紀念,精神值得我們學習。”周成保說。

從移民搬遷開始,周成保就利用空閑時間,收集與移民有關的物件,建起了丹江移民民俗物品。在移民留下的物品中,即將被淹沒的古樹最令他牽掛。在他的搶救下,那些難以被帶走的銀杏,黃連,紅楓……有的被移種生根,有的被開發成根雕作品,成為移民們回來探親時的寄托。

2014年10月,周成保和朋友們一起,發起“移民豐碑”工程。選石材、打磨、刻字、裝車、卸車、安裝、維護……來自河北、山東、河南的雕刻師傅們,頂著三九嚴寒完成了40多萬字的雕刻。

“移民豐碑”建成了——豎立在丹江岸邊占地總面積1.2萬平方米的56座‘移民豐碑’上,鐫刻著淅川10個鄉鎮、184個行政村、1276個村民小組共16.5萬名移民的名字、移民遷安工作先進單位和個人名單,按照搬遷鄉鎮在丹江庫區的位置排列,巍然屹立在丹江之濱。”盛孝濤接收說:“魚關村的那塊碑高1.88米,象征著魚關村188戶村民。碑上刻著全村893名村民的名字,這是丹江庫區第一座移民紀念碑。”

?“這次南水北調淅川共16.5萬移民,都安置在了河南本省,政府出資為他們提供了一定標準的住房。生活穩定后,常有人回來看看;如今,更有人帶著子孫來‘尋根’。淅川丹江民俗文化發展有限公司的盛孝濤感慨地說:“其實,不止是移民的子孫回來看,還有很多受惠于南水北調工程的人,也會來觀摩這座地標,一句真摯的’謝謝’,道盡我們中華民族奉獻與感恩的優良傳統,令人感動。”

煥發新生,老樹新枝寄鄉思

從“連根拔起”到“扎根新壤”再到“繁花滿樹”,移民大縣淅川1002棵古樹重獲新生。16.5萬南水北調移民為國舍家,在新的家園鋪展未來,新時代,“移民精神”如何煥發新活力?

最近是暑假,有移民帶著孩子回到老家。南陽淅川鸛河西岸,南山腳下,南水北調移民文化苑里千棵古樹再次迎來村民們的擁抱。

?村民:“這就是俺村東頭挪來那棵樹。”

“移過來還怪旺呢。”

“這個樹是哪個村的?”

“我可知道,哪棵樹在哪起的,剛問我那棵樹,我說是我親自在那起的……”

雨后,沐浴著和煦的陽光,沿著蜿蜒的小路,一行人回到魂牽夢繞的故鄉。沉入水底的村莊已無處可尋,祖塋也無法再添土拜祭,但村口那棵老樹還在。老鄉們總愿意回來,看一眼老樹,嘮一嘮家常,就好像跟盼兒回家的母親,說說他們的思念,他們的光景。張家添了孫子,李家娶了媳婦,趙家的孩子很爭氣,考上了研究生……絮絮叨叨、不知不覺間,淚水早已充盈了眼眶。

南水北調移民文化苑里,一共移栽了1002棵古樹,都是移民后代李愛武從100多個移民村莊搶救回來的。“1002棵古樹,移栽了3年,太艱難了,但是我覺得很有意義”,李愛武說。

這里有600年的梭羅樹、700年的青岡樹、800年的櫻桃樹、1200年的黃楝樹。這些古樹是歷史的見證,是南水北調的見證,是幾十萬淅川移民“身在他鄉,根在淅川”的見證。李愛武:“以后再過三十年五十年100年,他們祖祖輩輩回來能找到他們的根。中國就是個根文化。”

在移民搬遷中,有這樣一個鏡頭讓盛孝濤印象深刻。淅川縣香花鎮雷莊村趙溝自然村村民搬遷的那天,天剛亮,村民們就帶著一紅一白兩只大公雞及一應供品,攜兒帶孫,來到村里的兩棵古槐樹下祭樹。村民說那是兩棵苦槐,快兩百歲了,村里有孩子鬧肚子,摘幾片樹葉煮茶喝喝就好了。以往都是每年大年初一祭樹,如今要搬走了,再最后一次拜拜這兩棵老樹吧!

新生的苦辣酸甜,

丹江水潤千萬里,

拳拳情誼耀京華。

開疆拓土新家園,

?繁花滿樹怡人香。

這棵黃楝樹位于園子的正中央,它粗壯的樹干上掛著“身份牌”:“直徑75cm,樹齡1200年,盛灣鎮興化寺村”。當年被連根拔起,離開休養生息的土地,如今能成活下來是多么地不易。

剛移栽過來的時候,縣里派林業專家全程指導,園丁們日夜守護。李愛武會隨身帶個望遠鏡,每天一大早就到院子里走走看看,當發現有古樹冒出新芽,他就高興地像個孩子一樣手舞足蹈。

如今,移民文化苑里被搶救移植出來的1002棵古樹全部移栽成活,這些古樹和庫區人民一樣,經過“傷筋動骨”之后,在新家園枝繁葉茂。

移民對故鄉的情誼就像綠葉對根的情誼,如何把移民的根留下,讓移民記得住鄉愁,在淅川縣南水北調移民文化苑的1002棵古樹中,記者找到了答案。

位于淅川縣金河鎮,鸛河西岸的南水北調移民文化苑內,生長著從丹江口水庫淹沒區內搶救移植的1002棵古樹,40多個樹種,樹齡均在百年以上,最大的古樹樹齡有1200多年。走過古樹林,來到復制建造的移民風情民俗院落,那里有石墻石瓦建成的移民石屋,有泥土夯實捶打的墻,有金色山草蓋頂、黃泥粉刷為壁的古色古香民居……每一棵古樹下,都有著訴說不盡的移民故事。

轉瞬,十幾年過去了,如今移民過得怎么樣?

也許,數據更有說服力,搬遷前丹江口庫區移民年人均純收入僅為4200元,低于全省平均水平。如今,丹江口移民人均收入達萬元以上,中原大地上,一個個移民村物阜民豐、幸福安康。

不知不覺間,時間一天天過去,孩子和村口的小樹一同長大。今夏來的孩子那時候還是嬰兒,今年夏天已經高考考出600分的成績,這些探家的鄉親們覺得未來的日子很有奔頭。

“當初背井離鄉,我們都熬過來了,我們淅川人骨子里是非常堅韌的,所以不管在哪,不管遇到啥樣的情況,我們都相信我們靠自己能生活的很好,我們每個淅川人都是有那個精神頭的。”

“吃水不忘掘井人”。從國家到地方,移民幫扶政策大到“強村富民”,小到“衣食住行”,無微不至。十幾年前,16.5萬南水北調移民用舍家為國的無私和奉獻,書寫了“移民精神”,14年后的今天,在全河南省208個移民新村,移民們拼搏實干、創新進取,大步走在鄉村振興的路上,續寫了新時代的“移民精神”。就像這些曾經長在房前屋后、村口道場的古樹一樣,即使歷經風雨,仍頑強地在新家園生根、發芽、開花、結果,一代代流傳下去。

?家國情懷,賞綠水青山,學移民精神

?曾經,書本是孩子的世界;現在,世界是孩子的書本。

臨近暑假,為開拓孩子們的視野,更好地在孩子們心中播下“舍小家、為國家”的南水北調移民情懷和零距離感受南水北調中線工程的魅力,已有很多單位聯系杜平,想到南水北調移民精神教育基地博物館研學移民精神。

杜平是淅川丹江民俗文化發展有限公司研學版塊的負責人。她說:“目前,淅川丹江移民民俗博物館和南陽移民精神教育基地已累計接待游客21萬人次,淅川縣中小學生研學活動3000場次。”

“今年暑假我們開展了‘南水北調河南力量 ?我為家鄉代言’的研學活動。”杜平介紹說:“通過參觀南水北調六大主題場館,了解獨具特色的南水北調移民歷史文化景觀,掌握淅川民俗文化、新中國建設發展等相關知識,提高收集、整理、分析和利用信息的能力。培養學生知家鄉、愛家鄉、理解家鄉、尊重家鄉,積極為家鄉做貢獻的思想感情,增強學生的人文底蘊和文化自信。”

“通過一天的研學活動,雖然很累,但是收貨很多!”前來參觀的小隊員李良敏是許昌的一位初中學生。帶隊前來研學的張老師介紹說:“通過小小科學家——水質檢測、小小神農——植物觀察、小小非遺傳承人——文物修復技藝、拓片技藝,三大主題課程,用親身體驗的方式,充分調動學生的學習興趣和體驗學習的積極性、快樂感,讓學生們感受古人高超的技藝水平,使中國傳統文化得到進一步的傳承和發揚。”

據了解,2018年3月28日開館以來,淅川丹江移民民俗博物館日平均參觀人數在300人左右,而南陽市移民教育基地也已開展了淅川縣首屆鄉村振興研討會、十佳記者走基層采訪活動魚關站、淅川社保局“學習移民精神立足崗位奉獻”主題活動、盛灣鎮中心小學“學習移民瞻仰先賢”主題活動及淅川組織部“飲水思源”主題黨員日活動,以各種形式重溫移民歷史,學習移民精神。一座移民民俗博物館,定格故鄉的模樣。

“為確保一泓清水永續北送,淅川人付出的很多。”杜平說:“美麗的丹江水,發源于秦嶺深處,自陜西洛南縣一路南下,緩緩流淌到豫、鄂、陜交界的南陽市淅川縣縣境內。這里是南水北調中線工程的水源地和渠首所在地一池清水從這里開閘北上流入河南、北京、天津。‘水’讓沿線城市、特別是北京發生了改變,飲水思源,北京的煥然一新,離不開南水北調工程,離不開堅守在工程一線的南水北調人。作為渠首人,不僅要守護好泓清水永續北送,更為移民人守住‘根’,讓移民人想家時能回家,淅川都有‘家的記憶’。”

“南水北調,中國人改造自然利用自然的偉大嘗試中,每個為之付出的普通人都應被銘記,成為國家記憶的一部分。”來自北京房山區的馬鐵嶺暑假帶著兒子來到魚關,他說:“通過參觀,我和兒子感到國家的偉大,感覺生活在這個時代真是幸福,感謝付出的移民人,更感謝這些一直在大山深處為移民人‘守根’的人!”

“南水北調移民文化苑自建苑以來,淅川各級學校相繼組織師生前來學習傳承移民精神,2020年10月以來共接待中小學生一萬余人。”甘麗娟:“通過一次次研學旅行活動的開展,不僅讓學生們看到一江清水浩浩蕩蕩地奔向京津,感受到了南水北調中線工程的偉大,還將進一步的激發學生傳承忠誠擔當、舍小家顧大家的移民精神,培育自己愛國愛家的高尚情懷。 ”

“為了更好地維護這份‘記憶’,多方人士也伸出了援助之手。現在的研學基地條件好了很多,通過努力研學基地樓建了起來,周邊停車場也建好了,道路也暢通了。”甘麗娟說:“這樣就能夠讓更多的人在參觀一天后,在這大山深處度過一個美麗的夜晚。試想,在研學小廣場上,人們抬望眼,天空繁星點點,涼風習習,田野里的蛐蛐兒,合唱的青蛙……參觀研學的人們圍坐一圈,中間擺了一堆柴禾,一場篝火晚會被點燃。大家競相展示才藝,唱歌吟詩講故事,笛聲琴……想想這么美妙的場景就讓人陶醉!”

?正觀新聞·鄭州晚報記者 樊無敵 陳君平 張俊/文 唐強/攝