夏商文化探索有重大突破

新發現極可能是二里頭都邑城墻

殷墟發現迄今最長大邑商城市干道

新華社電 國家文物局12月26日舉行“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報了河南省安陽市殷墟遺址、四川省廣漢市三星堆遺址、河南省洛陽市二里頭遺址、山西省昔陽縣鐘村墓地的最新考古成果。

記者從河南洛陽古城村遺址聯合考古隊獲悉,夏文化探索取得重大突破。在與夏代晚期都城二里頭遺址隔洛河對望的古城村,新發現一道夯土墻,極可能是中國考古人苦苦尋找60余年的二里頭都邑城墻。古城村遺址位于二里頭遺址北側的洛河北岸。2021年以來,洛陽市考古研究院與中國社會科學院考古研究所對古城村遺址聯合開展考古工作,已發現二里頭文化時期的3條壕溝(G1、G2、G3)和1道夯土墻。G2、G3和夯土墻,與二里頭遺址主干道路、墻垣、夯土建筑等主體遺存的方向一致,時代相同,在東、北方向對二里頭遺址形成圍合之勢,因此推測它們極可能是二里頭都邑外圍的壕溝和城墻。專家表示,新發現擴大了二里頭都邑面積,為探索二里頭都邑整體布局提供了極為重要的線索。

在殷墟遺址,洹河北岸地區初現大邑商都城的三橫三縱骨干道路網絡格局,發現有多條道路和路溝,在武官東地考古發掘確認一條縱向干道L3的路溝長1.6千米,路面上有密集的車轍痕跡,每組間距為1.2米,這是已發現的兩端明確、長度最長的大邑商城市干道。

規整的路溝遺存,令發掘負責人、中國社會科學院考古研究所研究員牛世山感到興奮:“近年來在殷墟洹河北岸地區探明并確認縱橫交織的干道網絡以及溝渠,初步揭示大邑商洹河北岸地區都城空間的骨干框架,是商代都城考古研究的重要突破。”

“不僅要傳承,更要發揚光大”

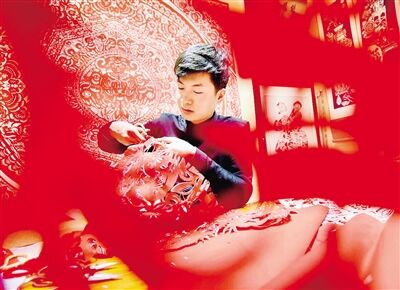

90后“剪”出美好新生活

民間剪紙,作為非遺中較為常見的文化符號,常以福娃、生肖、花草等形式出現在新春或者婚嫁的喜慶場合。傳統剪紙造型較為古樸,表現形式守舊單一,而現代剪紙則產生了更為新潮的剪紙紋樣。

鄭州民間剪紙藝術有著悠久的歷史。據史料記載,早在晉代就有了民間剪紙習俗。唐代詩人李商隱的名句“鏤金作勝傳荊俗,剪彩為人起晉風”,形容的就是古代剪紙的風俗。

鄭州民間剪紙有著廣泛的實用性:剪出喜鵲和梅花,就是“喜上眉梢”;剪出蓮花和金魚,就是“連年有余”;剪出燈籠和麥穗,就是“五谷豐登”……不同的圖案象征著不同的寓意。古往今來,鄭州人民通過小小剪紙,表達了對美好生活的向往和期待。

鄭州剪紙非遺傳承人有趙曉霞、黃建軍、連德林、連紅增等多位藝術家,今天我們來了解90后剪紙傳承人暢楊楊的故事。

7歲開始學習剪紙

90后、男生、剪紙,這3個看似格格不入的詞匯卻在暢楊楊身上完美融合。暢楊楊的祖母和姑姑都擅長剪紙,從小對剪紙耳濡目染的他自然也對這項工藝產生了濃厚的興趣。7歲開始,暢楊楊就跟著祖母學習剪紙的工藝。從花鳥蟲魚到小動物再到婚嫁團花,幼年的暢楊楊模仿著祖母的手勢一板一眼地學著,巴掌大小的剪紙10分鐘就能完成。

在世俗眼光中,剪紙似乎是上了年紀女性的專屬。年輕男孩子熱衷于剪紙,身邊總少不了會有非議的聲音。同學說他“怪”,嘲笑他“奇葩”:“男孩子誰會剪這個東西?”但暢楊楊覺得,既然剪紙這件事情能讓自己快樂,就不用去理會別人的看法,“反正我不影響別人,做自己的事情就行”。

高中時期暢楊楊依舊如此,對學習興趣寥寥卻唯獨對剪紙情有獨鐘。因為成績不佳,暢楊楊在高二那年就早早退學,跟著同村年輕人一起,去了深圳工廠打工。

流水線工作單調且乏味,暢楊楊的工作就是在流水線上給電子元器件安裝電容、電阻,一個月3000元。“除了每天安裝的東西、大小會有區別,其他都是一成不變的,永遠沒有興奮或者開心的狀態。”

閑暇之余,暢楊楊再次拿起了剪刀,用剪紙來解悶。下班時間,工友們經常結伴出門喝酒、打游戲,他則一頭鉆回宿舍,趴在床上開始剪紙。

辭職以剪紙謀生

2010年,在一次機緣巧合下,暢楊楊在網上看到山西有舉辦中國年俗剪紙大賽的信息,抱著試一試的心態,他把一幅表現孟津年俗的作品寄了過去。“四五個月后,我都忘了這事兒了,通知我獲獎了,這才去了山西。”

這個作品后來得了銅獎。借由比賽的契機,暢楊楊見到了100多位剪紙愛好者,包括一些以剪紙技藝為生的職業剪紙人。暢楊楊不曾想過,自己當作愛好解悶的剪紙竟可以作為一生為之奮斗的事業,并且是具有極高傳承和保護價值的非遺藝術。跳脫出原本的生活軌跡,暢楊楊發現了自己人生的另一種可能:他辭去了工廠的工作,打算從此以剪紙謀生。

而如今,那個愛好剪紙的小男孩已然成為了剪紙非遺傳承人。

剪紙進校園

暢楊楊不僅做剪紙,還教剪紙、直播宣傳剪紙。現在暢楊楊不僅會定期在校園內教學生們剪紙,還在抖音平臺直播宣傳剪紙、教網友剪紙。“其實剪紙的造型是非常豐富多樣的,可以表現消防、公安、廉政、婚慶等主題,還可以創作出一些游戲里的人物,所以現在喜歡剪紙的年輕人越來越多。”

暢楊楊曾在直播間在線教網友剪出冰墩墩,觀看量達到了4萬人次,點贊量破千;春節期間,暢楊楊還曾教網友剪出財神和福娃。每逢新春,暢楊楊都會創作生肖主題的剪紙作品。2017年,他創作了名為《百吉圖》的剪紙,畫面由100只小雞組成,最終合成一只大公雞;2022年,他又創作了剪紙作品——《百虎迎春》;2023年,他創作了大型剪紙作品《百兔鬧春》。蛇年將至,暢楊楊也在為新的生肖主題剪紙做準備,“預計年底開剪”。

“剪紙是一門傳統技藝,不僅要傳承,更要發揚光大,希望通過不同樣式的剪紙作品讓更多人愛上剪紙。”暢楊楊稱。

記者 楊澤雅 文/圖

窯洞電影與江南民居的奇妙交融

近期,隨著鄭州地鐵6號線的全線開通運營,一大批好吃、好玩的地方被大家重新發掘出來,而在6號線西端的終點站——賈峪站附近,就藏著一家超有趣的博物館,這就是木華苑民居博物館。它以窯洞電影+江南民居兩大主題,打造了以窯洞為背景,有老電影、古民居、古家具,并融入家風文化、技藝傳承、琴棋書畫詩書花茶等人文互動項目,營造一個體驗式電影、家居文化體系。在這里,游客可穿越時空,去聆聽前人的故事,閱讀曾經的輝煌,分享傳統文化的璀璨……

窯洞光影 再現時代魅力

12月17日,記者來到賈峪鎮戰備路1號,見到了鄭州木華苑民居博物館。

“戰備”二字,似乎已經嗅到了歲月的氣息。木華苑民居博物館創始人郭樺女士介紹,20世紀六七十年代,新中國面對外來戰爭威脅,進行了一場聲勢浩大、規模空前的備戰活動。按照“深挖洞,廣積糧,不稱霸”的部署,河南省電影公司文化戰備倉庫群在綿延溝壑中神秘地安營扎寨。

“保護電影文化資源,服務電影事業發展”,存放電影膠片和放映設備的窯洞縱深達40米。透過一孔展示電影史料的窯洞倉庫,記者被滿眼的電影膠片拷貝震撼了,這只是冰山一角,曾經有上萬冊經典圖書和近萬套電影膠片拷貝的存儲規模,為我國唯一以窯洞空間存放文化物資的備戰倉庫群,也是中國三大電影膠片基地之一。

窯洞倉庫分內、外兩部分。外部可隔離溫度,通風藏在頂部的暗道,洞內典雅的畫案上面擺放著《白毛女》《雞毛信》《上甘嶺》等頗有年代感的小人書。

洞壁上掛著不同年代的電影海報,《地雷戰》《地道戰》《永不消失的電波》等,泛著暗黃,燈光映襯下更顯魅力。在《智取威虎山》畫前,72歲的劉素芬女士與同游者有模有樣地對起臺詞來,引得游客們鼓起掌來。窯洞電影廳里,循環放映著數字化的老電影。

榫卯結構 再現江南藝術

穿過一小片竹林,就進入了古民居區域,民居、祠堂、戲樓在冬日陽光里,與圍合著的北方窯洞遙相輝映,呈現出北方窯洞和江南傳統民居融合,所帶來的精雕細琢與粗獷大氣的巨大視覺沖突。

“這些都是于異地拆卸復原的。”郭樺說,之所以能夠異地拆卸復原,是因為這些建筑采用的傳統榫卯結構,不用釘子不用膠,皆是從江西原址落架編號拆卸后,按原狀組裝于此。重情知禮、天人合一的理念,巧妙地通過起伏、錯落、虛實、借景等手法,滲透在傳統建筑空間中。

在這里,《三國演義》等著作、古詩句在這里均有體現。展廳廊道居中的高浮雕刻畫出張飛和趙云救了阿斗和甘夫人的故事場景,表情豐富,形象生動。在一扇門上,刻著“潭水深千尺,不及汪倫情”的場景,一幅離別的畫面在匠人的雕刻刀下表現得淋漓盡致。而《楓橋夜泊》抒發詩人羈旅之思、家國之憂,以及身處亂世尚無歸宿的顧慮更是表現得恰到好處,豌豆大的面部竟刻得栩栩如生,表現了雕刻者高超的造型功底。

古時的書房是什么樣子?在博物館里,不但有屏風、桌、椅、柜、櫥、幾、案、衣帽架、燈燭、文房等,還包括小床供讀書人小憩。在這里有一金絲楠木架子床,據考證,它是一官員為避免閱卷太晚影響家眷休息而特制放在書房臨時休息之物。

非遺傳承 再現中華技藝

明代戲樓,簡約、大氣,目前已成為愛國主義教育、供游客娛樂互動的公共文化平臺。

石刻藝術是中國傳統文化的重要組成部分。它以其獨特的形式和精湛的工藝技巧,展現能工巧匠的藝術魅力,同時也記錄了中國古代社會的歷史變遷和文化傳承。博物館收藏的碑刻、石雕存放在展廳周邊和后院兩個區域,專設的拓印區,供參觀者觀摩學習。

郭樺是木華苑居民博物館的創辦人,也是榫卯結構的非遺傳承人。木工坊是博物館里供游客非遺體驗的互動區和研學課堂,記者遇到正在進行榫卯結構的研學課,老師用10多根樹枝、兩根繩子和少量雜草,僅用5分鐘就做好了榫卯結構的鳥巢。按照老師的步驟,大部分學生用了半個小時完成搭接拼裝。

“發掘、保護、傳承、弘揚是木華苑民居博物館為之傾心在做的事業,也期盼更多的朋友加入到弘揚傳統文化的洪流中。”郭樺歡迎游客來到木華苑居民博物館參觀、交流,也希望有更多的朋友能加入到傳承保護弘揚傳統文化的行列……?

記者 姚輝常 文/圖